1922年創業のカネソウは建設用金属製品のメーカーです。

創業以来およそ100年におよぶ歴史をご紹介します。

- 三重県桑名市周辺は、「鋳物の街 くわな」といわれ、

古くから、地場産業の鋳物業の盛んな地域でした。

カネソウ株式会社の前身となる小林鋳造所は、創業者小林惣太郎によって、1922年に桑名市において事業を開始しました。

惣太郎は、名前の「惣」の字に曲尺(かねじゃく)のマークをつけて「カネソウ」を屋号としました。 この屋号が、のちの1979年に設立されるカネソウ株式会社の社名の由来です。

創業時代(1922年〜1950年頃)

カネソウの屋号

- 曲尺は、鉄でできた「ものさし」のことで、鋳物を作るには欠かせないものでした。

「惣」の字は、上が「物」という字で、下に「心」となっています。文字通り「ものづくりの心」を あらわしている文字といってもよいのではないでしょうか。 「心を込めてものづくりに励みたい」、「物質面、精神面ともに、曲尺の様にきちんと整った事業を 続けていきたい」という、惣太郎の気持ちがこの屋号には込められています。 この思いは、現在から未来に向かって、カネソウの創業の精神として、カネソウの社員に受け継がれて参ります。

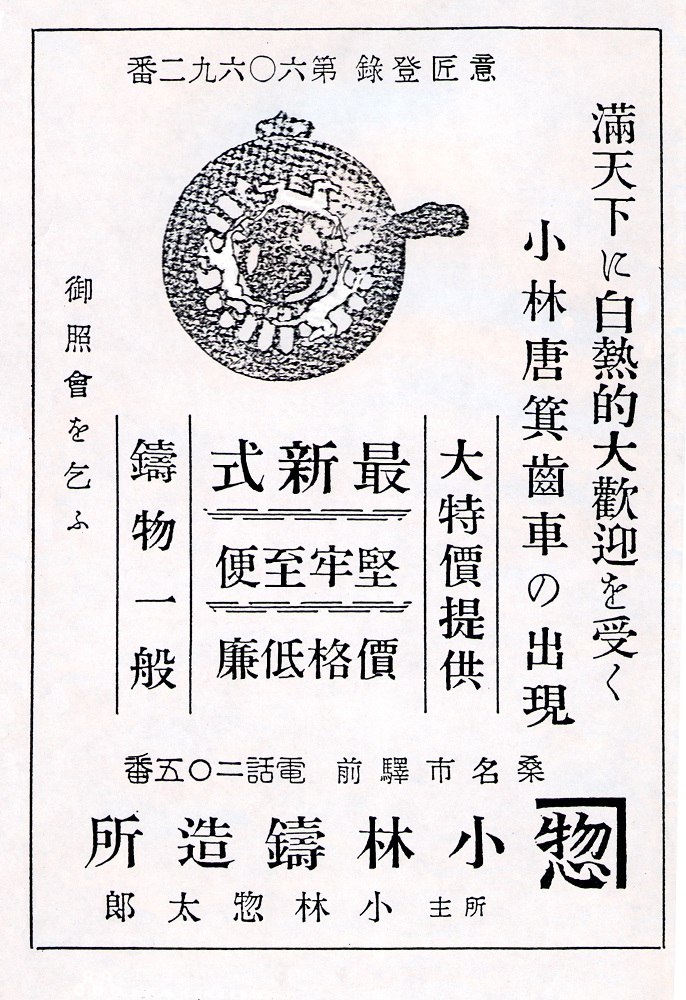

唐箕歯車

- 創業当時は、鍋、釜の日用品、機械部品の生産からスタートしました。上の写真は、「唐箕(とうみ)」という 農機具用の鋳物部品の昭和初期の広告です。 軸受けの部分にボールベアリングが組みこまれており、把手をもって楽に回転することができる為、脱穀作業が大変楽になり、 利用される方に大変喜ばれました。

- 1950年に創業者小林惣太郎が急逝し、小林昭三(現名誉会長)が、22歳の若さで小林鋳造所を引き継ぐことになりました。

- 衣と食がひとまず充足され、建築が盛んになり始めた1960年頃、さらなる飛躍を目指した昭三は、「これからは住宅環境を整備する時代が来るであろう。」と考え、建設用鋳鉄器材メーカーとして新たな市場を開拓していくことにしました。

- そこで、いち早く、ルーフドレンやマンホール鉄蓋、床下の換気口など、建設用の製品に経営の力点を置きました。

戦後第二の創業時代(1950年〜1970年頃)

- 1971年12月、ルーフドレンなどに新製品が次々と加わるなかで、工場を拡張し、本社・主力工場を三重県三重郡川越町に移転しました。

- 創業50周年を迎えるにあたって、創業者の遺した“覇道を行わず常に王道に順う”という精神を社是とし、同時に社訓も明示しました。

【社是】

覇道を行わず、常に王道に順う

【社訓】

一、すべてに誠実であれ

一、仕事に厳しさを求めよ

一、和を貴び礼節を正せ

一、常に謙虚であれ - この頃から、ステンレス製のグリース阻集器、ピット金物、スチール製のグレーチングを開発し製造・販売を始めました。

- 1979年10月、建設用金属製品の事業拡大を目的として、カネソウ株式会社を設立しました。社員は約30名でスタートしました。

- 小林鋳造株式会社は鋳造事業専業とし、鋳物素材をカネソウ株式会社へ供給するとともに、自社向けにしか生産していなかった鋳物素材を 産業用鋳物として製造販売を始めました。

事業の基盤構築時代(1970年〜1980年頃)

- 1980年11月、三重県三重郡朝日町にカネソウ株式会社の本社工場が竣工し、製品の生産体制を拡充して参りました。

- また、企業としての信頼性をより高めることを目的として、財務状況を透明化し、健全な経営体質を構築してきました。

- 約3年間の研究を経て、1985年7月にエキスパンションジョイントの販売を開始しました。

- 他にも次々と新製品を開発し、市場に投入しました。

内部管理体制確立時代(1980年〜1990年頃)

- 1990年2月、カネソウ株式会社の本社事務所棟が完成しました。

公開会社としての時代(1990年〜現在)

- 1991年3月、カネソウ株式会社と小林鋳造株式会社が将来の株式公開を目的として合併しました。

- 1997年3月、名古屋証券取引所市場第2部に上場しました。(現在はメイン市場)

- 1998年3月、小林昭三が会長に、小林正和が社長に就任しました。

- 2008年3月、小林昭三が名誉会長に、小林正和が会長に、近藤健治が社長に就任しました。

- 2022年2月、創業100周年を迎える。

- 2022年3月、豊田悟志が社長に就任しました。

- 免震構造建築用エキスパンションジョイントをはじめとした新製品の開発を進めるとともに、設計の3D化をはじめ、最新のIT技術を駆使した業務改善に取り組んでいます。